A medida que hablo con la gente sobre la idea de bienestar en la cultura, voy viendo que todes estarían exentos de la compulsión al consumo, todes tienen en algún punto su límite al consumo, todes dicen tampoco la pavada (“pavada” que incluiría dos extremos: retirarse del mercado y gastar en lujos) y encuentran que consumen solo lo “necesario”. Como si consumir fuera consumir cosas suntuarias. Por poner un ejemplo que ilustra fácilmente: el que se siente a gusto con el aire acondicionado seteado en 25°C cree que el que lo setea en 22/23°C está consumiendo de más. El que lo pone en 22°C cree que el aire seteado en 23/24/25°C es morirse de calor pero no lo pone en 18°C. Se plantea por supuesto la pregunta: ¿hay un límite que cada uno individualmente puede ponerle al consumo? ¿Existe un límite a partir del cual comenzaría un consumo suntuario, una vida fastuosa, un punto a partir del cual comienza el despropósito, como si dependiera de un albedrío personalcuánto el consumo nos configura subjetivamente?O, para ser menos exigente con esta posibilidad: como si existiera un albedrío personal para decidir desde qué punto el consumo deja de influir en mí, como si este albedrío personal estableciera el criterio que cada yo pone como límite a la influencia que el consumo tiene sobre cada yo. Así como cada une dice que consume menos que otres y que consumir más que él es un lujo, hay siempre a la vez un argumento para decir que el propio nivel de consumo es justificado por alguna razón –biológica, de salud, práctica o incluso laboral–, que convierte lo que alguien llamaría consumo suntuario en consumo necesario.

Hipótesis: Ese criterio individual sería una trampita que el bienestar en la cultura tiende para que no nos sintamos presos, para que cada yo no se sienta preso del bienestar que busca y no problematice eso que se llama bienestar y mucho menos, lo que desea. Sería una coartada.

Se pueden presentar varios argumentos a favor de esta hipótesis; quizás el más importante es que un límite puesto individualmente, a criterio de cada quién, no es un límite cultural sino un límite puesto por gusto del consumidor. Un gusto que –sabemos– va variando con el tiempo; así que tampoco es un límite permanente. Diríamos que no es un límite simbólico ni a lo ancho ni a lo largo ni a lo profundo. No lo es a lo ancho porque varía de persona a persona, no lo es a lo largo porque en cada persona varía a lo largo del tiempo y no lo es a lo profundo porque, en cada caso –en cada límite que se pone a criterio y gusto del consumidor–, tiene una fuerza de configuración sobre la subjetividad de un grado muy variable. En otros términos: cuanto más profundo más configura la subjetividad y esta profundidad configurante es más bien débil, más bien playita, poco profunda. Digamos, si decido respetar el equilibrio ecológico como consumidor y me acojo a la separación de residuos, mi subjetividad, mi modo de vida, no deja probablemente de usar plásticos aunque tire esos plásticos en la bolsita de las cosas destinadas a reciclar. O si el tipo reduce al mínimo el consumo de plásticos, será variable hasta qué punto reconfigura sus prácticas de descarte, de generación de basura, o a la inversa, hasta qué punto se convierta en una subjetividad que reutiliza o directamente que no usa cosas descartables, y mucho más difícil aún hasta qué punto una subjetividad que no usa cosas obsolescentes, y así siguiendo.

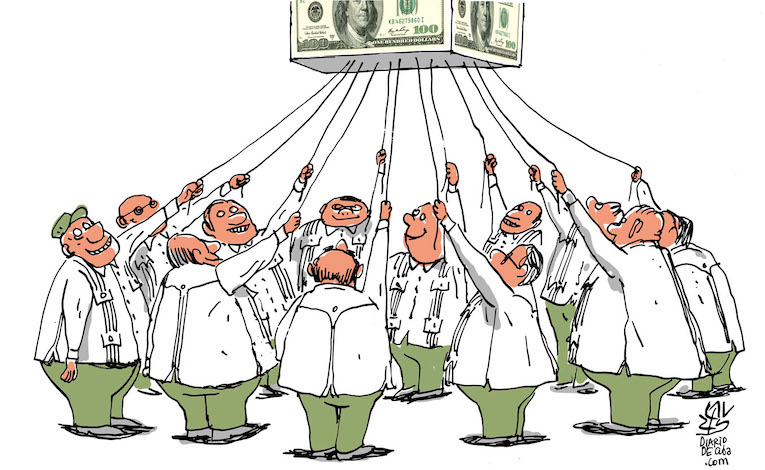

Otro argumento importante a favor de la hipótesis es que el criterio que va en gusto individual, o que va incluso en argumentos individuales, se mantiene individual y no problematiza las prácticas de consumo como prácticas de relacionamiento. Esto es, despolitiza tanto la configuración del deseo como la configuración del límite; así, por ejemplo, en lugar de consumir tomates, alguno puede cultivarlos en su balcón, sintiéndose así productor exento del consumo. Quizás un conjunto social dedicado a las huertas barriales o que lleve una vida campesina, problematiza la cuestión planteando la soberanía alimentaria. El cultivo individual del tomate en el balcón queda, diría yo, en el plano del criterio individual; el cultivo de tomate al modo campesino como forma de soberanía alimentaria, politiza y sustrae al mercado la cuestión del cultivo. De manera tal de que no se deja de ser consumidor por acceder un poco menos al mercado sino que depende más de una política de la subjetividad que apunte a un relacionamiento, que no fluya por vías mercantiles. (El modo campesino no queda, aclarémoslo, totalmente exento del mercado, porque necesita vender los tomates o comprar algunos insumos y herramientas y a veces recibir algún subsidio del Estado; si politiza es porque convierte la producción en un asunto común y no en algo que va en gusto individual.)

Por uno u otro argumento, o por ambos más bien, llegamos a la idea de que el criterio individual del límite al nivel del consumo es una coartada del bienestar en la cultura. Y que la misma práctica de la coartada nos introduce al bienestar en la cultura, nos mantiene dentro de él: es una operación del dispositivo.

Quiero decir como acotación final que también puede ocurrir que haya algunes activistas que problematizan, que contribuyen mucho a la formación de colectivos y a la expansión de una potencia que abra por caminos que no sean los del mainstream, pero que son de comprar artículos que alguno podría llamar suntuarios. Estoy pensando en uno que como anda en moto compra anteojos Mormaii, una de marca de surfers bien cara, pero dice que así se cuida la vista. La salida de los automatismos mercantiles del consumo no pasa por restringir la cantidad de dinero que sale de la billetera.

¿Cómo ver la continuidad y la posibilidad de pasaje que puede haber entre ese límite del albedrío individual al consumo a la problematización colectiva? Son cuestiones que no se pueden recetar ni predecir, que hay que leer en las prácticas, si ocurren, cuando ocurran.